〈コラム〉全ての課題に先駆けて行う基礎トレーニング

2024年5月9日のコラムの再掲です。

行動トレーニング

・片時もじっとしていられない

・癇癪が絶えない

・なかなか言葉が増えない

・決まったものしか食べない

・一方的な発話でコミュニケーションがとれない

など、発達障害を持つお子さんの発達上の問題に対し、コロロではさまざまなトレーニングを行っています。

そのうち、目的行動を行えるようにするための『行動トレーニング』は、全ての課題に先駆けて行う基礎トレーニングとして位置付けています。

先日、教室でこんなことがありました。

スタッフからの付きっきりの介助のもと、○数えの課題をしているお子さんがいました。

ですが教材を見続けられない(意識の途切れが起こり目線が逸れてしまう)のです。

教材を見た!と思った次の瞬間に目線がはなれます。

どんなにタイミングを計って声かけ・指差しをしても途切れてしまいます。

持続してなにかをし続けることに慣れていないのです。

(マイペースに好きなことをやり続けるのは持続ではありません…)

こんなときは「~をし続ける」行動リズムを引き出してから課題に向かうとうまくいくことが多いです。

こんなときは「~をし続ける」行動リズムを引き出してから課題に向かうとうまくいくことが多いです。

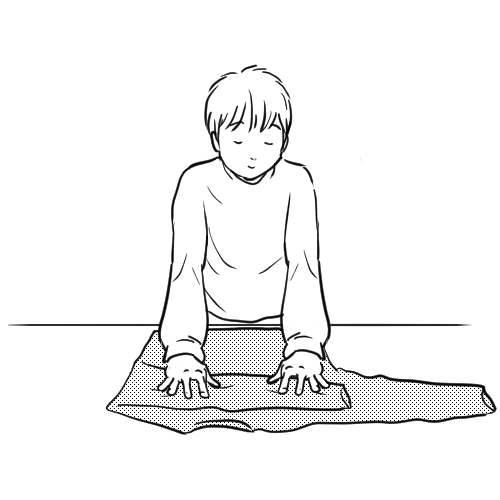

このお子さんには、高這いをぐるっとお部屋一周してもらいました。

運動をし続ける行動トレーニングです。

目の前をしっかり見ていないと、人や物にぶつかります。

目の前をしっかり見ていないと、人や物にぶつかります。

その後すぐに○数えをしてもらうと、意識が続き最後まで少ない介助で取り組むことができました。

するとしないとでは、これほど顕著に差がでます。行動トレーニングをしない手はありません。

行動トレーニングに関する発達プログラムを3冊セットにいたしました。

①82号「作業学習・行動トレーニング-コロロの自律動作を促すプログラムー」

②85号「行動トレーニングの方法と評価尺度」

③152号「発達障害児者のための”脳活」

82号・85号では、行動トレーニングの実践例とステップアップの仕方をご紹介。

②85号「行動トレーニングの方法と評価尺度」

③152号「発達障害児者のための”脳活」

82号・85号では、行動トレーニングの実践例とステップアップの仕方をご紹介。

152号では、自分の衝動に振り回されず、思考判断して学習ができるための行動観察ポイント&取り組み方のポイントをお伝えしています。

教えたいけれど見続けられない

学習を進めたいが座っていられない

など、待つ・続ける・合わせる&課題に取り組むために、行動トレーニングを行い効果を上げていきましょう。

学習を進めたいが座っていられない

など、待つ・続ける・合わせる&課題に取り組むために、行動トレーニングを行い効果を上げていきましょう。

この記事をご紹介したのは、

1983 年創立。自閉症、広汎性発達障がいなどの診断を受けた子どもや、

集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、

現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。

集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、

現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。

コミュニケーションがとりづらい、問題行動やこだわり・パニックが頻発して家庭療育がままならないなど、

さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。

さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。

幼稚園や学校に通いながら、ほかの療法とも併せてプログラムを実践することができます。

コロロメソッドとは

コロロでは「子どもの持っている力を最大限に伸ばし、社会の中で生きる力をつけていくこと」を目指して幼児から成人までの療育を行っています。

コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。

コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。

詳しくは、ホームページをご覧ください。

コロロ発達療育センター

コロロ学舎