「基本障害」というポイントをおさえておくと、課題に的確に取り組めて効果的!

学習の進みを左右する「基本障害」へのアプローチとは

こんなエピソードがあります。

コロロに通うAくんは、50音パズルが大好きな5歳の男の子です。

読めるひらがなもあり、ピースを手に取りながら「あ、い、う・・・」と発音します。

そこで、Aくんの好きなひらがなを使ってカードマッチングの課題に取り組むことにしました。

課題に取り組む

対面して座り、課題を始めます。

カードを受け取り、お手本のカードの下に置くこともできました。

次は、少しでも見続ける時間を伸ばそうと、すかさず2枚目を渡しますが目が逸れてしまいます。

『カードをもらう➔探す➔放るように置きながら首が動き目線が逸れる』はほんの一瞬です。

これでは、見続けて置く、見続けて書くなどに学習を発展させていくことができません。

基本障害を見極める

ここでポイントになる、Aくんの「基本障害」とは何でしょうか。

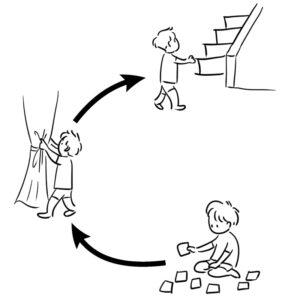

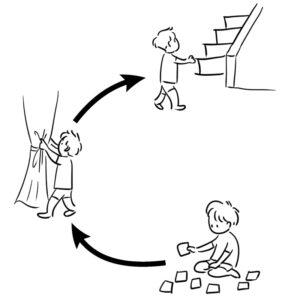

Aくんは座って遊んでいるかと思えば立ち上がり、カーテンを触りに行く。

触っていたかと思えば、目に入った階段方向へ・・・とじっとしていられません。

Aくんの基本障害は、意識の水準を高く保ち続けられないために起こる「途切れ」です。

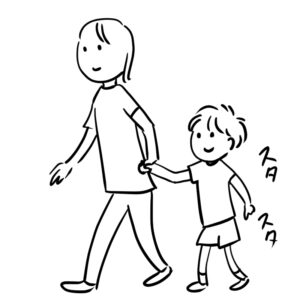

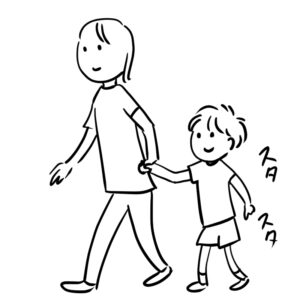

手をつなぐことも途切れが原因で、つないだ手が離れてしまうので、室内一周手つなぎで歩くことから練習しました。

相手に合わせてできることを、短い時間から伸ばしていく

ごみ箱を目標に手をつないでごみを捨てに行く。

距離を少しづつ伸ばし、手をつないでリズム体操で1曲分歩く。

そこからまた少しづつ距離を伸ばし、1時間ほどの手つなぎ歩行が可能になってきたころには、マッチングを続けて4枚見続けけるようになってきました。

相手に合わせて長く歩行ができるようになったことで持続時間が伸び、歩行によって体幹が安定するようになったことで頭部が安定し、見続けられるようになったのです。

大事なこととして「手をつないであるく」「大人に合わせてする」を押さえておきましょう。

本人のペースに任ていても、し続けることは上達しません。

本人のペースに任ていても、し続けることは上達しません。

その後、線引き、図形の模写、お手本を見て図形やひらがなを書くことができるようになってくると、Aくんは立ち上がってあちこちに行ってしまうこともなくなりました。

「途切れ」に対するアプローチとして歩行以外に、

大人の働きかけで作業課題の持続練習や座り続ける、立ち続ける、こまめに姿勢を正すなど意識の水準をなるべく高く保つ働きかけもしていきました。

大人の働きかけで作業課題の持続練習や座り続ける、立ち続ける、こまめに姿勢を正すなど意識の水準をなるべく高く保つ働きかけもしていきました。

もともとひらがなが大好きなAくん。

50音をすべて書けるようにがんばっています。

基本障害はお子さんによってさまざまです。

効果的な療育をするために基本障害を見極めていきましょう。

紹介する157号・160号では、これらを詳細に説明しています。

画像をクリックすると商品ページをご覧いただけます。

発達プログラム157号 特集 自立につながる『学習』 発達プログラム160号 特集 一冊まるごと成人期のくらし方

発達プログラムとは?発達プログラムに込めた想い はこちらをごらんください。

画像をクリックすると商品ページをご覧いただけます。

発達プログラム157号 特集 自立につながる『学習』 発達プログラム160号 特集 一冊まるごと成人期のくらし方

発達プログラムとは?発達プログラムに込めた想い はこちらをごらんください。

この記事を書いたのは…

1983 年創立。自閉症、広汎性発達障がいなどの診断を受けた子どもや、

集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、

現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。

集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、

現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。

コミュニケーションがとりづらい、問題行動やこだわり・パニックが頻発して家庭療育がままならないなど、

さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。

さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。

幼稚園や学校に通いながら、ほかの療法とも併せてプログラムを実践することができます。

コロロメソッドとは

コロロでは「子どもの持っている力を最大限に伸ばし、社会の中で生きる力をつけていくこと」を目指して幼児から成人までの療育を行っています。

コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。

コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。

詳しくは、ホームページをご覧ください。

コロロ発達療育センター

コロロ学舎