〈コラム〉こだわりの強い子の柔軟性を育てる学習

こんな子にこんな学習

『問題の解き方にバリエーションを持たせて こだわりの強い子の柔軟性を育てる学習』

コロロの教室では、生活の中での問題を改善し自律につなげてゆくため、一人一人の状態に応じた学習プログラムをたてています。

ここではその実践の記事をご紹介します。

プリントを途中で終えられないKさん

こだわり、マイルールが強く、中断や追加等の変更やいつもと違う”という状況が苦手なお子さんは多いと思います。

Kさんも、プリント学習や作業中、「途中で終わりにしましょう」「あと1枚追加です」などと促すと抵抗があり、時には自傷につながることもありました。

指示に応じられるようになって欲しいのですが、場当たり的な中断・追加などは、かえって自傷やパニックを強化させてしまうことが予測されました。

計画的に「パターンの拡大」をするそこで、まずは、プリント学習の解き方のパターン拡大に取り組みました。

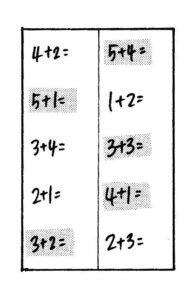

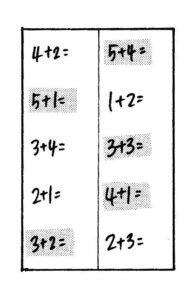

取り組んだ課題は、次のようなものです。

①大人と交互に問題を解く

②一番下から上に向かって解く

③指定された問題だけ解く

これらの課題では、自習程度でできる簡単な足し算やスラスラ答えられる質問文プリントを教材として使用しました。

今回の目標は新しい解き方のパターンを一つ獲得する”です。

難しい計算や新しい漢字プリントでは、それらを覚える”という目的が加わってしまい、今回の目標達成がスムーズにできないと考えたからです。

また、Kさんは、中断や変更が苦手なのに加えて、聴覚過敏の傾向も強く、

特に「違う」「やらない」など否定的な言葉に過剰反応していましたので、「次の問題はやらなくていいです」「3番しかやってはいけません」など、口頭で指摘すると、怒り出すことが予測されました。

特に「違う」「やらない」など否定的な言葉に過剰反応していましたので、「次の問題はやらなくていいです」「3番しかやってはいけません」など、口頭で指摘すると、怒り出すことが予測されました。

そのため、

●視覚的なプロンプトを活用

●言葉かけは最小限。端的で肯定的な言葉を選ぶ

これらに注意して、「怒らずに、様々な指示に応じてプリントに取り組むこと」を目指しました。

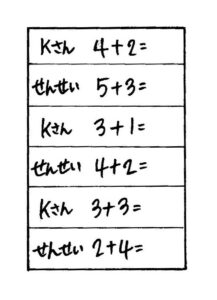

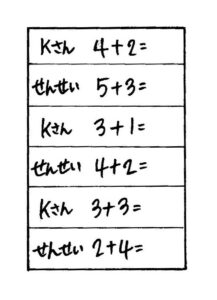

①大人と交互に問題を解く

①大人と交互に問題を解く

Kさん”せんせい”と、問題に名前を書いておき、交互に解く練習をしました。

ルールをすぐ理解し、問題なく応じられました。

慣れてくると、名前を書いておかなくても「Kさん」と言いながら問題を指差したときだけ解き、「先生」と言った時は私が問題を解いているのを待つことができました。

ここで重要なのが、”慣れてきたら方法を変えていく”ことです。

Kさんは、交互に解くことを続けるうちに、自分の問題を解くと、(次は先生だろうと予測し)自ら待つようになりました。

お子さんに先読みされるようになってきたら、柔軟性を育てる学習の効果は薄らいでしまいます。

このときは、””先生が3問続けて解く”などのちょっとした変化をすぐに取り入れるよう心掛けました。

②一番下から上に向かって解く

一番下の問題から順に①②③と番号を書いておき、「一番から」の声掛けで、すぐに応じられました。

番号を書いておかなくてもできるようになりましたが、慣れてくると自動的に下から取り組もうとしたため、上から解く場合と下から解く場合をフンダムに提示しました。

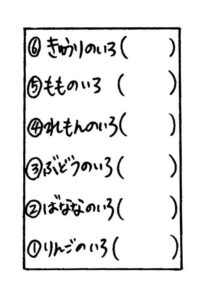

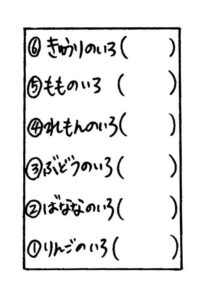

③指定された問題だけ解く

解いて欲しい問題にだけ、マーカーで色を塗っておき、「赤だけ」の声掛けをしました。他の無い一番上の問題はとばし、二番目の問題から解くことができました。

色を無くしても、私が指でなぞった問題だけやる、ということもできるようになり、未回答がある状態でも終わり”ができるようになりました。

このような課題に取り組んでいくうちに、プリントを渡した際、反射的に取り組み始めることが減り、私の促しを一呼吸待つことができるようになってきた実感がありました。

”こうして欲しい”というこちらの意図に合わせられるようになってきた分、中断や追加を受け入れられる場面も着実に増えていきました。

生活の中でもパターンの拡大を

このようなパターン拡大は、食事や着替えなどの身辺処理やお手伝いなどでも同様に取り組んでいます。

例えば、昼食の際のいつもの流れは、お弁当を食べる→フルーツを食べる→お茶を飲む、というものです。

お弁当を食べ終わる直前に、「みかんは3分待ってから」と声をかけ、タイマーを使って待つ練習をしました。

タイマーを使うことで、視覚的に目標が分かり易く、怒らずに待てました。

日常生活では、予期せぬ変更はつきものです。そのためにも日頃から、少し待つ・中断に応じる、などを意図的に練習しています。

私との関係もこだわりに!

Kさんの柔軟性は、ここ数年で着実に伸びていると感じています。ただ、油断するといつの間にかこだわりを強化してしまうこともあります。

私の失敗談です。

ある時から、「大塚先生とお勉強します!」と言い始めました。

コロロでは基本的には担任制を取りません。

特定のスタッフへの固着を防ぐためです。

ところが、一時期のKさんは私と学習することが続き、しかも苦手な作業に取り組ませる際に、強化子として好きなキャラクターの仲間を書かせたことが何度かあり、

強く印象に残ってしまったようでした。

強く印象に残ってしまったようでした。

私が教室にいなければ良いのですが、私がいるのに一緒に学習できないことに、かなり抵抗を示し、声を出すようになっていました。

そこで、次のようにステップを踏んでパターン拡大に取り組みました。

①私が姿を隠していれば他の先生と学習できる

②私が遠くにいても他の先生と学習できる

③私が近くにいても他の先生と学習できる

④私と学習していても中断して他の先生と学習できる

今ではこだわりはかなり薄まりましたが、私自身の関わり方がパターン化していたこと、こだわりの兆候に早めに気づけなかったことなどを反省しました。

「○○先生が良い」と言われると、つい嬉しくなってしまい、周囲も「指導者を信頼している」として、あえて離すことはしないと思います。

「○○先生が良い」と言われると、つい嬉しくなってしまい、周囲も「指導者を信頼している」として、あえて離すことはしないと思います。

また、学校や小さな事業所では、指導者を変えることは難しいかもしれません。

しかし、人を変えられなくても、場所や時間や順番等は変えられます。

この人とでないと・この順番でないとパニックになるなどの、困った状況になってから取り組むのでは、お子さん自身も辛い思いをします。

いろんなパターンがあって当たり前だ、ということを体験的に教えていくことが、適応力向上のためにとても重要です。

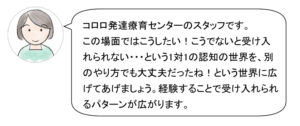

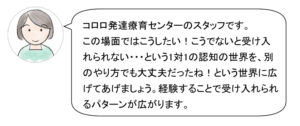

この記事をご紹介したのは…

1983 年創立。自閉症、広汎性発達障がいなどの診断を受けた子どもや、

集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、

現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。

集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、

現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。

コミュニケーションがとりづらい、問題行動やこだわり・パニックが頻発して家庭療育がままならないなど、

さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。

さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。

幼稚園や学校に通いながら、ほかの療法とも併せてプログラムを実践することができます。

コロロメソッドとは

コロロでは「子どもの持っている力を最大限に伸ばし、社会の中で生きる力をつけていくこと」を目指して幼児から成人までの療育を行っています。

コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。

コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。

詳しくは、ホームページをご覧ください。

コロロ発達療育センター

コロロ学舎