こんな子にこんな学習 『なんでも払い落としてしまい、学習にならないA君』の記事をご紹介します。

コロロの教室では、生活の中での問題を改善し自律につなげてゆくため、一人一人の状態に応じた学習プログラムをたてています。

ここではその実践の様子をご紹介します。

払い落としの原因は原始反射の残存

入会した頃のA君(支援学級1年生)は手をつなぐことができませんでした。

手をつなごうものなら、相手の手に爪を立てつねってしまいます。

道を歩けば木や石に反応して立ち止まり、心ゆくまで触らないと気がすみません。

「もう行くよ、終わりだよ」と制止すると大パニックです。

こんな調子で、徒歩約15分の通学路を行くのに1時間以上かかってしまうため、家族が車で送迎せざるを得ません。

学校では、担任におんぶや抱っこで一日の大半を過ごしており、学習に取り組むこともできず、

水遊び、砂遊び、粘土遊びや、文具のりを触って一日過ごしていました。

下校時に、頭の先からつま先まで全身のりだらけだったこともあったそうです。

発語はあるのですが、一方的に要求をしてくるだけで、質問に答えたり、会話をすることは難しい状態でした。

要求に応じて本人のやりたいことをさせていれば一日ご機嫌でいますが、それでは生活できません。

水遊びは大好きでも、シャワーが大嫌いで洗髪も大変です。

歯磨きも押さえ込んで行わなくてはならないほどです。

家庭ではパニックの連続でお母様も途方に暮れていました。

入会初日、集会では教材に向かって飛び出して、5分と座っていられません。

飛び出しを止めると隣の席の子をつねろうとします。

歩行でも手がつなげないので、スタッフが手首をつなぐ形で歩きましたが、5分と歩くことができません。

机の上に物が出てくると途端に手で払ってしまうため学習になりません。

食事中でもお弁当が前に出されると食べ物を手で握ってしまうか、お弁当箱を払い落としてしまいます。

注意しようものならば、掴みかかってきます。

それを相手がよけると頭突き大泣きの大パニックに発展してしまいます。

A君のこの状態は『目の前に物が現れる→手が出る』という目と体の未分化状態によるものであり、

「やりたくないから」「食べたくないから」などの心因的理由から意識的に払いのけているわけではありません。

根っこには、目の原始反射(追視反射)が残存していることが考えられます(原始反射については本誌149号をご覧下さい)。

無意識的に起こる反応ですから、叱って反省を促しても改善されません。

ですから、『目の前に物が現れる→でも、手を出さない』という新しいパターンを学習することが必要でした。

問題行動改善のための土台づくり~行動の持続時間を延ばす~

どんな課題でも5分と続かないA君なので、まずは分間目的行動を続けることを目標にしました。

A君は歌が好きなことが分かったので、6人くらいの整然とした小集団の中で音楽をかけながら歩行すると、10分は歩けるようになりました。

同時に「集会では飛び出しにくい教材は何か?」「本人が思わず引き込まれてしまう教材は何か?」を観察しました。

日本昔話が好きだと分かったので(歩行時に桃太郎や浦島太郎の歌を歌うよう要求してくる)、童謡に合わせた視覚教材を新たに作るなど、

厳選した教材で集会をすることで、15分は着席できるようになりました。

机上学習では、机の上に物を並べると払ってしまうため、一つずつ手渡しでできる作業を行い、10分は座っていられるようになりました。

週一回、一か月半通った頃、音楽をかけながらではありますがコンスタントに30分歩けるようになりました。

集会では、手遊びを模倣するようになり、20~25分座れるようになりました。

しかし、机上学習では、刺激となる教材が本人から近いこともあり、出された教材の握りこみや払い落としという原始反射レベルの行動が出やすく、

このまま環境設定のみでプログラムを進めるには限界を感じていました。

~自己コントロールができた経験値を積む~

どの場面でも、A君が自らコントロールするというよりも、大人が環境設定をして、反射的行動が出ない状況設定をしているだけですから、

コロロの集団活動以外では同じように目的行動がとれません。

『目の前に物が現れる↓でも、手を出さない』という自己コントロールができるようにならなくてはなりません。

学習の中で、自己コントロール力をつけるプログラムを進めることにしました。

教材選びが重要! ー観察と分析ー

作業教材・学習教材の中で、反射が出にくい教材を選ぶことが最も重要です。

様々な教材を提示して観察・分析をしました。

ビーズは、すぐに払い落としはしないものの、容器に手を入れジャラジャラとかき回し、感覚遊びになりました。

ビーズを持つよう手を介助すると、触られたことで防衛反射が起き、体はこわばり表情も硬くなります。これではダメです。

シール貼りは、黙々と取り組み反射行動も出ません。

「これはいいかも!?」と思い「こっちに貼って」と介入してみるとひどく嫌がります。

途中で終了することもできません。

反射行動は抑制されていますが、本人が好きすぎるものはマイペースになり他者の介入が困難です。これもダメです。

マッチングカードの教材は、机にカードが並ぶまではいいのですが、自らカードを机に置き始めると、どんどんスピードが上がってゆきます。

払い落とす予兆です。教材にはふさわしくありません。

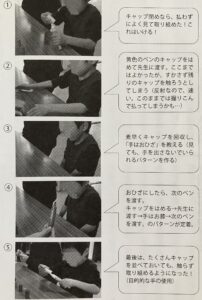

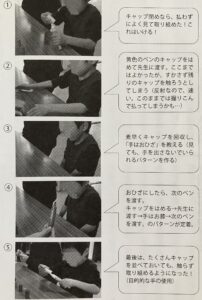

行き詰まりに焦りを感じ始めていた時、ペン課題の後に何気なくキャップを渡すと、手元をよく見てキャップを閉めようとしていました。

力加減が分からず、一人でできそうもなかったので、手に触れ介助してみたところ、触れても身体がこわばることがありません。

これは大脳新皮質が働いて原始反射が抑制されている証拠です。

続けて3回ほど教えると、キャップ閉めを習得しました。この間も反発的防衛反射は出ません。

「これは使える!」とキャップ閉めを教材に採用しました。

A君の学習持続時間は分程度なので、学習を10分→歩行20~30分→学習10分というように、

プログラムを彼の持続時間に合わせて切り替え、一日に3回学習しました。

机に置いたキャップを触ろうとしたところを、すかさず「手はおひざ」と指示し、次のペンを渡します。

これを繰り返すうちに、キャップに手が出ても、触る前に大人をちらっと見てから自ら手を膝の上に戻すようになり、

『見ても触らない』というセルフコントロールの良いパターンが新たに学習されました。

この日以降、学習持続時間が10分→15分→20分→30分と徐々に延びると同時に、カードを払い落とすことが激減しました。

学習の難易度も上げることができるようになり、最初は取り組めなかったカードマッチングへと進めました。

現在は、絵と字のマッチングを30枚ほど覚えることができています。

不快が少なくなるように、活動の順番を変える

学習プログラムで『見ても触らない』ができるようになったことで、生活の他の場面でも問題行動が減少しました。

食事では特別なプログラムをしなくても、「手はおひざ」と時々声かけをすることで、食べ物に手を出すことや食器を払うことがなくなりました。

歩行でも見るものすべてに触りたがることがなくなって50分は歩けるようになり、

お母さんと手をつないで、学校へ歩いて通うことができるようになりました。

家庭でも学習、行動トレーニング、歩行を行うとともに、それ以外の時間の過ごし方をプログラムし直しました。

学習教材を選んだ時のように本人の行動を観察すると、好きなことをしているほうがおとなしく過ごしているのですが、

好きすぎることは他者からの働きかけで中断できず、終わりを告げれば必ずパニックを起こすことがわかりました。

自由時間は本人の好きなことを好きなだけやらせてあげるべきと考えがちですが、結局最後パニックになってしまうのでは本人も辛いはずです。

そこで、大好きな絵本やパズルは一旦隠し、ほどほど好きなもので遊ぶようにしてもらいました。

隠してすぐの頃は探しましたが、A君の好きそうな系統の新しい本を提示することで、それ以上パニックにもなりませんでした。

ほどほど好きなものならば、中断の指示にも応じやすく、ユアペースを維持しやすくなります。

また、『ご飯を食べ、お風呂に入り、歯磨きをして寝る』というように何となく決まっていた生活パターンを、

歯磨きなど嫌なことをする時は、その後に比較的好きなことを行い、本人にとって不快が一番少なくなるような順番に変えることにしました。

切り替えに弱く下校等様々な場面の切り替えで毎回パニックになっていたA君ですが、生活プログラムを立てたことで適応力が上がり、

場面切り替えにも適応できるようになり、今では「さようなら」と言って帰ることができるようになってきました。

それだけではなく、何か要求をしてきたときに、「それは後でやるから、今はこれをやります」という指示に譲歩できるようにもなりました。

これは大きな進歩で、格段に生活しやすくなりました。

机上学習と生活はかけ離れたことのように思えますが、同じ視点で観察し、

学習も生活も同じようにプログラムを立てることで様々な問題行動が改善されてゆきます。

学習で生活場面の問題行動も改善されますし、生活のプログラムを立てることで、学習の質も上がるのです。

どちらか一方に偏ることなくプログラムを立てることが問題行動の一番の解決策になることでしょう。

この記事をご紹介したのは…

1983 年創立。自閉症、広汎性発達障がいなどの診断を受けた子どもや、

集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、

現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。

集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、

現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。

コミュニケーションがとりづらい、問題行動やこだわり・パニックが頻発して家庭療育がままならないなど、

さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。

さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。

幼稚園や学校に通いながら、ほかの療法とも併せてプログラムを実践することができます。

コロロメソッドとは

コロロでは「子どもの持っている力を最大限に伸ばし、社会の中で生きる力をつけていくこと」を目指して幼児から成人までの療育を行っています。

コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。

コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。

詳しくは、ホームページをご覧ください。

コロロ発達療育センター

コロロ学舎