発達プログラムNo.

2発達障害児の体に残る反射

3体に反射が残った場合の不自由さ

4体の反射を減らしてくれる魔法のトレーニング

5座っていられる時間を伸ばす方法

6静かに待てる身体にするために

一番後ろの女の子が、上体を机に伏せながら字を書いています。

終始伏している状態でしたので、授業が終わってから、その女の子に「大丈夫?具合わるいの?」と聞いてみました。

すると、「疲れた」と一言。

あともう一人の男の子は、着席は持続できていますが、常に片方の足は膝をたてて、前を向いていたかと思うと、次は横向き、そして後ろを向いて・・・

といった状態でした。

二人とも授業を受けるマナーを守れていません。

これでは、その日習った算数の授業はほとんど頭に入らないでしょう。

では、「授業中は体を起こしてきちんと前をむいて座りましょう」と教えたからといって、はたして次の日からできるでしょうか?

答えは「否」です。おそらく今まで何人もの先生が教えてきたはずです。

それでもできないとなると、やはり、マナーを身につける以前に、体幹支持(自分の体を自分で支えること)ができていないのでしょう。

最近は、赤ちゃんが生まれて歩けるようになっても、抱っこ紐とベビーカーで3歳近くまで過ごしたのち、

次はお母さんの自転車のかごに乗って移動するというように、幼児期に歩く機会がかなり減ってきています。

加えて、体を使った遊びより、指を使ったゲームなどの遊びが中心だった場合、大事な幼児期に体幹が作られずに育ってしまいます。

その結果、定形発達の子どもできえ、冒頭の女の子のようになってしまうのではないでしょうか。

定形発達の場合は、新生児からの反射が3歳までには消失して無くなります。

発達障害の子どもの場合は、体の反射が消失せず残ってしまうこと、人の認知が薄いゆえのマイペース、言語認知が弱いといったことから、

年齢が上がるにつれて自然と体の反射が減り、体幹支持ができていくといったことはありません。

でも私はこれまで、ご両親のたゆまぬ療育の努力により、立派に成長した自閉症の成人の方を何人も見てきました。

どの方もマナーを守って社会生活を送り、しっかりと働いています。

どうすればそのような自閉症の方を育てられるでしょうか?

それにはまず、マナーを身につける以前の反射を抑えた体作りが分かせません。

私もかつて先輩スタッフから「反射を止めて」と言われても、よくわからないまま、子どもが椅子から飛び出さないよう必死に止めていた気がします。

私の場合ですが、自分の子育てをして初めて反射というもののすごさが明らかにわかってきました。

反射には、手放し反射、モロー反射、緊張性頭部反射、防衛反射、目の反射、屈曲反射、接触反射、他にも色々あります。

(詳しくお知りになりたい方は、発達プログラム126号をお読みください)

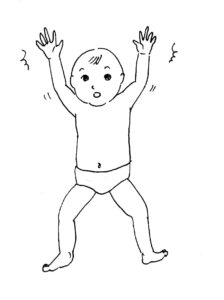

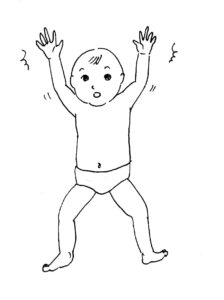

・モロー反射

( →防衛反射、物投げ、後ずさりなど)

・緊張性頚部反射

(→手離し、反発など)

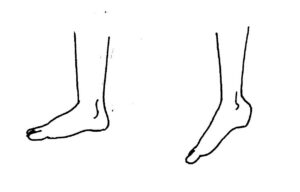

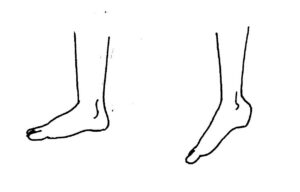

・伸縮反射

(→ピョンピョン跳ね、つま先歩きなど)

・接触の反射

(→手つなぎ、帽子や絆創膏を嫌がるなど)

耳掃除ができない、爪が切れない、帽子がかぶれない、靴下が履けない、こういったものは接触反射が原因です。

また、まっすぐ歩かずにすぐに大人に抱きつく、腕に巻きついてくる、服を噛みながら歩くというのも、腕の屈曲反射が原因です。

腕の屈曲反射が強い子どもは、上体の屈曲もあることが多いため、すぐに座り込み(脱力)が出ます。

新しい場所に入れない、人の多い場所に行けないなどの行動は、体の防衛反射が強いためにそうなります。

座ってお尻が床やいすに接触するとぴょんと飛び跳ねて立ち上がってしまうのをコロロでは尻ピョン反射と呼んでいます。

このように様々な反射が誘発されている状態では、意図的な行動をすることは大変難しいことがお分かり頂けると思います。

私たちはコトバ人間なので「すぐに抱きついてくるなんて甘えているのね。」

とか「暑がりだから長袖は着たくないのね」と、言葉で理由をつけてそうした行動を解釈しがちです。

けれども、本当は歩けるのに甘えて抱きついてくるのではないのです。

真っ直ぐ歩けない体なのです。

暑いから半袖にしている訳ではありません。

腕にまとわりつく布の感触が不快で着ることができないのです。

中学生になって学生服が着られない、ベルトができないという話も聞きます。

こうした接触反射に起因する不快なことを無理やりさせようとしても、よほど上手くやらない限りは、

もっと強い力で反発することを学習してしまうことのほうが多いものです。

次回、4体の反射を減らしてくれる魔法のトレーニング 以降をご紹介します。

135 外出のマナー―トラブルを防ぐ―

よりマナーを身につけるための身体づくりの記事をご紹介します。

1姿勢よく座っていられない子どもたち2発達障害児の体に残る反射

3体に反射が残った場合の不自由さ

4体の反射を減らしてくれる魔法のトレーニング

5座っていられる時間を伸ばす方法

6静かに待てる身体にするために

1姿勢よく座っていられない子どもたち

先日、小学4年生の通常学級の五時間目の授業参観に行きました。一番後ろの女の子が、上体を机に伏せながら字を書いています。

終始伏している状態でしたので、授業が終わってから、その女の子に「大丈夫?具合わるいの?」と聞いてみました。

すると、「疲れた」と一言。

あともう一人の男の子は、着席は持続できていますが、常に片方の足は膝をたてて、前を向いていたかと思うと、次は横向き、そして後ろを向いて・・・

といった状態でした。

二人とも授業を受けるマナーを守れていません。

これでは、その日習った算数の授業はほとんど頭に入らないでしょう。

では、「授業中は体を起こしてきちんと前をむいて座りましょう」と教えたからといって、はたして次の日からできるでしょうか?

答えは「否」です。おそらく今まで何人もの先生が教えてきたはずです。

それでもできないとなると、やはり、マナーを身につける以前に、体幹支持(自分の体を自分で支えること)ができていないのでしょう。

最近は、赤ちゃんが生まれて歩けるようになっても、抱っこ紐とベビーカーで3歳近くまで過ごしたのち、

次はお母さんの自転車のかごに乗って移動するというように、幼児期に歩く機会がかなり減ってきています。

加えて、体を使った遊びより、指を使ったゲームなどの遊びが中心だった場合、大事な幼児期に体幹が作られずに育ってしまいます。

その結果、定形発達の子どもできえ、冒頭の女の子のようになってしまうのではないでしょうか。

2発達障害児の体に残る反射

定形発達と発達障害の子どもの体の大きな違いは、新生児期の原始反射が体に残っているかどうかです。定形発達の場合は、新生児からの反射が3歳までには消失して無くなります。

発達障害の子どもの場合は、体の反射が消失せず残ってしまうこと、人の認知が薄いゆえのマイペース、言語認知が弱いといったことから、

年齢が上がるにつれて自然と体の反射が減り、体幹支持ができていくといったことはありません。

でも私はこれまで、ご両親のたゆまぬ療育の努力により、立派に成長した自閉症の成人の方を何人も見てきました。

どの方もマナーを守って社会生活を送り、しっかりと働いています。

どうすればそのような自閉症の方を育てられるでしょうか?

それにはまず、マナーを身につける以前の反射を抑えた体作りが分かせません。

3体に反射が残った場合の不自由さ

先程から「反射」という言葉を連呼していますが、聞き慣れず、意味がよくわからない方もいらっしゃると思います。私もかつて先輩スタッフから「反射を止めて」と言われても、よくわからないまま、子どもが椅子から飛び出さないよう必死に止めていた気がします。

私の場合ですが、自分の子育てをして初めて反射というもののすごさが明らかにわかってきました。

反射には、手放し反射、モロー反射、緊張性頭部反射、防衛反射、目の反射、屈曲反射、接触反射、他にも色々あります。

(詳しくお知りになりたい方は、発達プログラム126号をお読みください)

・モロー反射

( →防衛反射、物投げ、後ずさりなど)

・緊張性頚部反射

(→手離し、反発など)

・伸縮反射

(→ピョンピョン跳ね、つま先歩きなど)

・接触の反射

(→手つなぎ、帽子や絆創膏を嫌がるなど)

耳掃除ができない、爪が切れない、帽子がかぶれない、靴下が履けない、こういったものは接触反射が原因です。

また、まっすぐ歩かずにすぐに大人に抱きつく、腕に巻きついてくる、服を噛みながら歩くというのも、腕の屈曲反射が原因です。

腕の屈曲反射が強い子どもは、上体の屈曲もあることが多いため、すぐに座り込み(脱力)が出ます。

新しい場所に入れない、人の多い場所に行けないなどの行動は、体の防衛反射が強いためにそうなります。

座ってお尻が床やいすに接触するとぴょんと飛び跳ねて立ち上がってしまうのをコロロでは尻ピョン反射と呼んでいます。

このように様々な反射が誘発されている状態では、意図的な行動をすることは大変難しいことがお分かり頂けると思います。

私たちはコトバ人間なので「すぐに抱きついてくるなんて甘えているのね。」

とか「暑がりだから長袖は着たくないのね」と、言葉で理由をつけてそうした行動を解釈しがちです。

けれども、本当は歩けるのに甘えて抱きついてくるのではないのです。

真っ直ぐ歩けない体なのです。

暑いから半袖にしている訳ではありません。

腕にまとわりつく布の感触が不快で着ることができないのです。

中学生になって学生服が着られない、ベルトができないという話も聞きます。

こうした接触反射に起因する不快なことを無理やりさせようとしても、よほど上手くやらない限りは、

もっと強い力で反発することを学習してしまうことのほうが多いものです。

次回、4体の反射を減らしてくれる魔法のトレーニング 以降をご紹介します。

この記事をご紹介したのは…

1983 年創立。自閉症、広汎性発達障がいなどの診断を受けた子どもや、

集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、

現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。

集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、

現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。

コミュニケーションがとりづらい、問題行動やこだわり・パニックが頻発して家庭療育がままならないなど、

さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。

さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。

幼稚園や学校に通いながら、ほかの療法とも併せてプログラムを実践することができます。

コロロメソッドとは

コロロでは「子どもの持っている力を最大限に伸ばし、社会の中で生きる力をつけていくこと」を目指して幼児から成人までの療育を行っています。

コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。

コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。

詳しくは、ホームページをご覧ください。

コロロ発達療育センター

コロロ学舎