発達プログラム168号「ことばを育てる―認知特性に合わせた指導実例―」より

こだわり、マイペースの強いお子さんの学習の記事をご紹介します。

認知特性に合わせた指導実例②(指導実例①は「反発が出やすい子の学習」です)

こだわり、マイペースの強い子の学習「戦うより遊び心を大切に・・・」

小学校1年生のU君は、入会当初からすでに平仮名やカタカナが読み書きできていました。

文字はタブレットを使って勝手に覚えたそうです。

また、ご家庭では、学習している際に大人が近づくと、別の部屋に行ってしまったり、カーテンに隠れてしまったりと、

マイペースにしか取り組むことができない状態でした。

マイペースにしか取り組むことができない状態でした。

また、何事も一対一のパターン行動になりやすく、決まった1人の先生としか手をつなげない、決まった色の帽子しかかぶれない、

自分の水筒からでないとお茶が飲めないなど、数え切れないほどの問題があり、日常生活にも支障をきたしていました。

自分の水筒からでないとお茶が飲めないなど、数え切れないほどの問題があり、日常生活にも支障をきたしていました。

そこでコロロでは、いろいろな人との手つなぎ歩行に取り組んでいきながら、

学習課題としては「1人でできることを増やしていくよりも、ユアペース(相手の指示を聞いて行動)で取り組めることを増やしていく」を目標に、

コイン入れやシール貼りなどの簡単な手作業課題を、あえて1人ではさせず、一つずつ手渡して行うようにしました。

学習課題としては「1人でできることを増やしていくよりも、ユアペース(相手の指示を聞いて行動)で取り組めることを増やしていく」を目標に、

コイン入れやシール貼りなどの簡単な手作業課題を、あえて1人ではさせず、一つずつ手渡して行うようにしました。

また、教材と教材の合間には、「手はお膝です」と促して、ちょっと待つ練習もしました。

こうしたコミュニケーションが少しとれるようになってきたら、一個ずつ手渡すパターンだけでなく、

シールの台紙を持たせて自分で貼ることも合間に挟んだり、残りの5個は先生が貼っているのを手はお膝にして見ていたり、

一つのやり方が続き過ぎないように注意しながら、課題を進めました。

シールの台紙を持たせて自分で貼ることも合間に挟んだり、残りの5個は先生が貼っているのを手はお膝にして見ていたり、

一つのやり方が続き過ぎないように注意しながら、課題を進めました。

U君との書字学習 ~縦書きができない!~

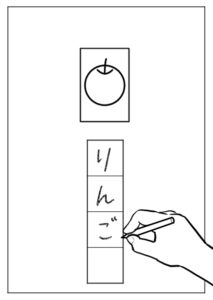

さて、そんなU君と、書字(絵を見て字を書く)の学習をしたときの印象的なエピソードを、次に紹介します。

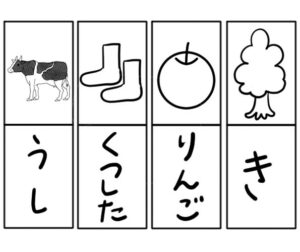

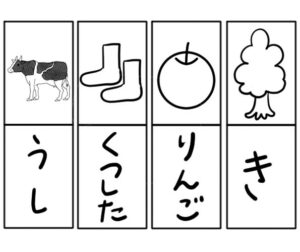

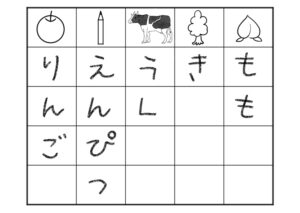

お母様からの情報で、平仮名の読み書きはできているということでしたので、まずは、コロロのマッチングカードで絵と字のマッチングを行いました。

カードとカードをピッタリくっつけたいなどの儀式的な行動はあったものの、マッチング自体は正しくできました。

絵と字のマッチング

絵と字のマッチング

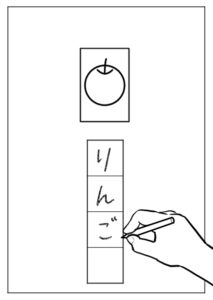

マッチングができたので、下図のように、イラストと短冊を机上に提示しました。

すると…自分で短冊を横向きに変え、横書きで書いたのです。

縦に提示した紙を横にしてしまった!

縦に手児した紙を横にしてしまった!

縦に手児した紙を横にしてしまった!

別のイラストで、縦書きのお手本をしっかり見せて試しましたが、同じく自分で紙を横向きにして、横書きです。

紙を90度回転させたいのか・・・。

それとも、横書きで書きたいのか…・・。

それを確認するため、次は初めから横向きに紙を提示したところ、これはすんなり横書きで書きました。

短冊でなくプリントにマス目を書いたものにしてみましたが、同じく、回転させて横書きで書こうとしました。

私は、回転させないためにプリントを押さえました。

すると…、少々抵抗しながら、何と!下図のように体をよじらせ横書きで書いたのです!

思わず苦笑してしました。

体をよじらせ横書きをするU君

目標を即時に修正

私の経験上、こうした反応は一過的なこともあり、案外「別の日にやらせてみたら問題なく書いてくれた・・・」ということも少なくありません。

ですが、こうした、まだ”こだわり”までは至っていない、ささいなコミュニケーションギャップを見つけ、

それと向き合い、「この方法でもできたね」「先生と一緒にできたね」という経験を重ねていくことが、

U君のようなお子さんにとって、とても大切なプロセスだと思っています。

それと向き合い、「この方法でもできたね」「先生と一緒にできたね」という経験を重ねていくことが、

U君のようなお子さんにとって、とても大切なプロセスだと思っています。

ですので、今日このコミュニケーションギャップのまま、学習を終了せず、「縦書きでも、お手本通りに書けること」を目標にしようと考えました。

目標達成までのステップ

私が試行錯誤しているうちに、彼の集中力はかなり低下して姿勢も崩れ、今にも離席しそうな状態でした。

この状態で学習を続けようとしても、拒否が予測されました。

そこで、「ごみを捨てに行きます、手をつないで下さい」と、3人の集団で、隣の部屋まで手をつないでごみ捨てに行き、

その流れから、室内を少し歩き、気分を変えてから、また着席して学習を再開しました。

その流れから、室内を少し歩き、気分を変えてから、また着席して学習を再開しました。

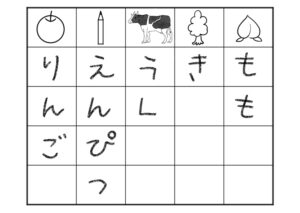

①ユアペースでの手作業(コイン入れ)でリズム作り

②マス目にお手本の通りにシールを貼る

いきなり字を書く課題では、同じ反応を繰り返してしまうことが予測されました。

そこで、記号や文字を書き込んだシールを使用し、それをお手本の通りに貼る課題にしました。

その際、横向きにシールを貼るのではないか…、とも考え、まずは文字でなく記号でやってみました。

1.回転させても変わらない◎や〇 2.△や=なども入れて 3.ひらがな

ここまで問題なく、お手本通りにできました。

③模写

この場合も、いきなり平仮名からではなく、記号から行いました。

「りんご」のお手本を提示した際、「りんごと書かれてしまうのでは無いかと、内心ドキドキしていましたが、縦書きで書くことができました!

④書字

縦書きで模写ができた流れからの書字は、全く問題なく縦書きで書け、短冊でなく、プリントでもできました。

ここまでおよそ10分ほどで、「できた」が実現しました。

U君との学習を通じ、改めて感じた教訓

入会から1年近くたった今でも、U君の一貫した目標は「誰とでもユアペースでできることを増やしていく」です。

この1年を振り返ってみると、何事も無く順調に進んできた、とは言い切れませんが、

その中で良いコミュニケーションを取る上で、効果的だったと思うのは、次の3つです。

その中で良いコミュニケーションを取る上で、効果的だったと思うのは、次の3つです。

①好きな物・興味がある物を活用

・コロロのかずのワークで「〇かぞえ」をさせようとしたが拒否。

・昆虫の絵本を使って、「てんとう虫は何匹いるかな」という課題から導入したところ成功。

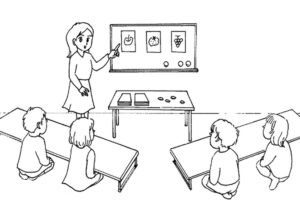

②集団学習を活用

・対面での机上学習で不快な反応が出てしまった。

↓

・5人ほどの集団でホワイトボードを使っての学習に切り替え、成功。

③それでもダメなら、私が学習にこだわらない!

・彼と、良いコミュニケーションが取れるのであれば、学習課題にこだわる必要はない。

自戒の念を込めて…

「戦うより遊び心を大切に・・・」

この記事をご紹介したのは…

1983 年創立。自閉症、広汎性発達障がいなどの診断を受けた子どもや、

集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、

現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。

集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、

現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。

コミュニケーションがとりづらい、問題行動やこだわり・パニックが頻発して家庭療育がままならないなど、

さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。

さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。

幼稚園や学校に通いながら、ほかの療法とも併せてプログラムを実践することができます。

コロロメソッドとは

コロロでは「子どもの持っている力を最大限に伸ばし、社会の中で生きる力をつけていくこと」を目指して幼児から成人までの療育を行っています。

コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。

コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。

詳しくは、ホームページをご覧ください。

コロロ発達療育センター

コロロ学舎