こうして乗り越えたパニックの日々「身体の問題に向き合い、基礎を築く」の記事をご紹介します。

4年前、当時小学2年のA君のお母さんが、初めてコロロにいらした時のご相談です。

以前から「(目的地まで)あと何秒かかりますか?」「来年はあと何回数えたら来ますか?」「アメリカは歩くとどれくらいかかりますか?」などの質問が多く、疑問には答えてあげたいと真面目に答えてきました。

そのうちにエスカレートしていき、今では、不機嫌な時や私が注意をした時など「大気圏に行くとどうなる?」「罰金の反対は?」「人の骨はいつまでお墓にある?」「MRIはどんな音がする?」「大地震はいつきますか?」といった脈略のない質問をまくしたてるように1時間以上続けてきます。

「静かにしなさい」と叱ろうものならパニックになります。

なので、淡々と答えるようにしてはいますが、どうしても答えが分からない時もあり、「分からない」と答えると更に「どうしてママ分からない!!」と言ってパニックを起こします。

ここのところ毎日2~3回、1時間を超えるパニックを起こしています。

どんどんエスカレートしていく息子にどのように向き合っていけばいいのでしょうか?

【気づかなかった“身体の問題】

さて、この頃のA君はつまさき歩きのため、大人に引っ張られるように歩いていました。

両肩に力が入り、膝を曲げずに歩くため歩幅も狭く、手つなぎも自ら握る力が弱く、大人が必死に掴んでいる状態でした。

食事は、箸を使用しているものの、左手で食べ物を押さえ口に入れます。

利き手と補助手の区別が曖昧で左右未分化な状態でした。

着替えは声かけがないと動きが止まり、どこに手を入れるべきなのかもわからず、ただ立ち尽くしていました(ボディーイメージが弱い)。

口を閉じ静かにしている時間がほとんどなく、独り言を言っているか、他者に質問をしているか、笑っているかでした。

笑う姿は一見機嫌が良いかのようですが、よく見ると自分の体を触り自己刺波による快感覚に浸っていたのです。

流暢に言葉を話してはいても、A君の身体は未分化な発達停湖状態で、それが原因でできないことがたくさんありました。

まるで不随意運動のように身体が豚手に動いてしまい、意識的に身体をコントロールできない状態だったのです。

この状態では自らの衝動や感情をコントロールすることは至難の業です。

ところが、お母様を含め周囲の大人は、これだけ話ができるA君に理解できないわけがないと思いますから、悪いことをした時には長々と説明口調で説教し、反省を促していました。

言葉で分からせようという対応が中心で、身体の問題には全く対応してこなかったことが、問題行動をさらにエスカレートさせてしまったのです。

【身体作りとユアペース作り】

お母さんとしては、一番困っている問題行動を何とかしたいという思いだったでしょうが、コロロでまず課題にしたことは身体作りとユアペース作りでした。

お話ができるタイプの子は、文字や計算も誰かが教えなくても自ら覚えていくことが多いため、

他者に教えられた経験値が低く、むしろ教えられることへの抵抗が強く、注意を受けることに反発しがちです。

他者に教えられた経験値が低く、むしろ教えられることへの抵抗が強く、注意を受けることに反発しがちです。

また、他者からの働きかけに応じる力が弱く、会話も一方的になりやすいです。A君もまさにそうでした。

そこでまずは、①『できることをやってみよう』を通して、②「人から教えてもらう(=ユアペース)』態勢作りを目標にしました。

歩行…毎日母と手をつなぎ1時間歩く。

静止トレーニング…正座・立位を、口を閉じて3分できることを目標にする(目標は10分以上)。

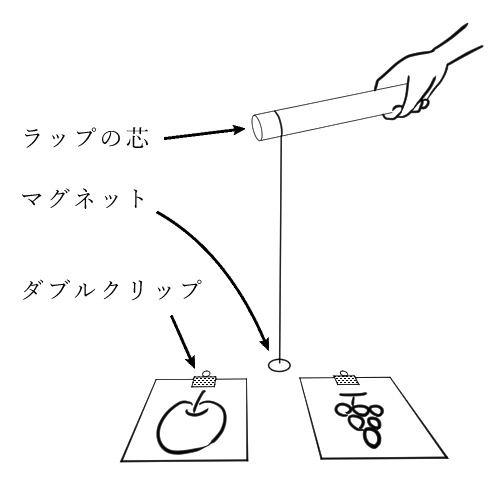

手作業…今できること(シール貼り、紐通し等)を10分行う。

学習…お母さんが先生となり、問題を出し教える。毎日10分から始める(目標30分以上)。

口頭やりとりを行い、質問に答えるという会話パターンを教える。本人ペースではなく、お母さん主導のもとで行うことがポイントです。

静正トレーニングではタイマーを使い、終わりを見える化することで、見通しが立ち、本人も不快を抑えることができました。

口頭やりとりを行い、質問に答えるという会話パターンを教える。本人ペースではなく、お母さん主導のもとで行うことがポイントです。

静正トレーニングではタイマーを使い、終わりを見える化することで、見通しが立ち、本人も不快を抑えることができました。

【課題を通して見えてきたもの】

A君が静止動作が全くできないことに、お母さんは驚きとともにショックを受けていましたが、

毎日こつこつトレーニングを続けていくうちに、「やればできる」「次第にできるようになる」という思いが増していきました。

毎日こつこつトレーニングを続けていくうちに、「やればできる」「次第にできるようになる」という思いが増していきました。

課題を通しての一番の変化は、お母さんの中に『我が子を客観的に観察する』という見方が芽生えたことです。

ある時、『家にいるよりも外に出かけていた方が質問は少なく、パニックになりかけても立ち直れる』という発見をしました。

家だと母自身が感情的になり言葉かけも増えてしまうのですが、外では他人の目線があるため、感情的にならずに冷静に対応できるからです。

それに気づいて家での対応も変わりました。またパニックも、不機嫌・疲れが原因ではなく、本人の予想外のことが原因であることが分かりました。

質間の返答が前回と違う、正座練習してからデザートを食べるはずが、正座しないで食べてしまった、

といった些細なパターンの違いによって、しつこい質問が始まりそれが止まらなくなってパニックが起こっていたのです。

といった些細なパターンの違いによって、しつこい質問が始まりそれが止まらなくなってパニックが起こっていたのです。

適応力の弱さや、「どうして今日は違うの?」と言えない会話レベルの未熟さも原因の一つであることも見えてきました。

会話パターンを知らないがために一方的な質問になることが分かってからは、

学習で『こんな時何と言いますか?』といった言葉のコミュニケーション力を上げるための概念学習を中心に行うようにしました。

学習で『こんな時何と言いますか?』といった言葉のコミュニケーション力を上げるための概念学習を中心に行うようにしました。

しかし、回答が2~3通りあることが許せず(1対1パターンが根深い)、イライラしがちなことも分かり、お母さんは概念学習の大切さを痛感したようです。

そして、同じことを3回するとパターン化し、パターンが違うとパニックになるということが分かり、毎日のスケジュールを意図的に変えるようにしました。

【2年前のA君ー新たな問題行動】

こうして2年が過ぎるころ、パニックの起きない日が出てきました。

課題にも反発なく応じ、学校でも問題行動を起こさず一日を終える日も出てきました。

しかし、お母さんが注意深く先手対応をしているから起きないだけであって、まだ本人の力ではありませんでした。

良い状態だと思っていても、ちょっと目を離した隙に友達の靴におしっこをかけてしまったり、

お母さんと出かけた先で小さい子に声をかけて驚かせたり、歩行中わざと靴を脱ぐ等、新たな問題行動も現れました。

お母さんと出かけた先で小さい子に声をかけて驚かせたり、歩行中わざと靴を脱ぐ等、新たな問題行動も現れました。

その頃家庭での過ごし方を細かく聞いてみると、「療育時間』と『自由時間」があまりにもはっきり分かれていました。

とくに本人が「したい」と訴えてきたこと(どんぐり拾い、ビデオ鑑賞、砂遊び、図鑑読書、手紙をかく等)を1時間させると、

その後は全くユアペースが取れなくなることにお母さんは気づきました。

その後は全くユアペースが取れなくなることにお母さんは気づきました。

しかし、反発されるのが明らかで、途中でやめさせられず、また本人の意思を尊重させたい思いもあり、禁止まではできませんでした。

せっかくユアペースになっても、30分~1時間放置してしまうとすっかリリセットされていたのです。

行動トレーニングも家庭では、10分同一姿勢はとれるものの、15分はできないことが分かりました。

これは学習・手作業も同じでした。持続力が未熟なことも、問題行動を引き起こしている要因になっていると考えられました。

【持続力と自習力を養う】

小学校の45分の授業に離席や問題行動なく参加するためには、家で1時間位は、着席できないと難しいでしょう。

45分ただ体を止めるというのはとてもハードルが高かったので、A君の場合、比較的得意な手作業から30分着席し集中して取り組むことを課題にしました。

新しいことだと集中力もぐっと上がるため、たくさんの新しい課題で手先のコントロール力を上げると共に、時間を伸ばし持続力を養いました。

ボールペン組み立て・スタンプ押し・食器の分類・刺し子といった50種の手作業はできるようになりました。

新しいことを教える時は完全に母主導になります。

新しい手作業をどんどん教えることでユアペース度も上がり、こだわりの自由遊びへの介入が可能になっていきました。

図鑑を好きなように眺めさせるのではなく、「この部分を模写して遊ぼう」「どんぐりは〇個拾おう」等、お母さんの介入が可能になったことで、注意にも応じられるようになりました。

また、できるようになった手作業は、お母さんが紙に順番を書き、終わったら「できました」と報告するという自習方式も実践しました。

手作業の自習だけでなく、簡単なプリント課題や、塗り絵を組み合わせて30分など、得意なことで持続時間を延ばしていくと、

苦手だったはずの「正座」「立位」「まぐろさん」などの静止トレーニングも15分できるようになりました。

苦手だったはずの「正座」「立位」「まぐろさん」などの静止トレーニングも15分できるようになりました。

【最近のA君ー基礎を積み上げて】

自習で30分過ごせるようになってからというもの、学校での問題行動は激減しました。

家庭でもお母さんが細心の注意を払わなくても過ごせるようになり、しつこい質問は、お母さんが「知らない」「分からない」という答えに多少文句は言うものの、

パニックにならずにいられることも増えました。

パニックにならずにいられることも増えました。

しかし、一番変わったのは、お母さんです。4年前はA君の顔色ばかりうかがっていたお母さんが、今は堂々とされています。

一番困っていることを「今すぐどうにかして!」という親御さんの気持ちはよくわかります。

しかし身体の基礎がないところに社会的適応行動を教えることはできません。

まずはしっかりとした基礎を築かねばなりません。

不随意的反射が抑制され、自分でコントロールできる身体、ユアペース、そして持続力がA君の基礎となりました。

基礎がしっかりしてきたことで、次第に問題行動も改善されていきました。

ここまでにA君は4年かかりました。

今でも油断するとつま先歩きになり、体をピタリと止められなくなります。

状態が崩れてきた予兆です。こうなると、お母さんへのしつこい質問も再燃します。療育まだまだ道半ばです。

目先の問題に惑わされず身体の問題と向き合って毎日こつこつと療育を積み重ねることと、お母さんが客観的に自分と子どもの関係を観察することこそ、何よりの問題行動改善策なのです。

この記事をご紹介したのは…

1983 年創立。自閉症、広汎性発達障がいなどの診断を受けた子どもや、

集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、

現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。

集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、

現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。

コミュニケーションがとりづらい、問題行動やこだわり・パニックが頻発して家庭療育がままならないなど、

さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。

さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。

幼稚園や学校に通いながら、ほかの療法とも併せてプログラムを実践することができます。

コロロメソッドとは

コロロでは「子どもの持っている力を最大限に伸ばし、社会の中で生きる力をつけていくこと」を目指して幼児から成人までの療育を行っています。

コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。

コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。

詳しくは、ホームページをご覧ください。

コロロ発達療育センター

コロロ学舎