発達プログラム149号

自立のための身体づくりpart.2―原始反射を組み替える―より

できた! わかった! 目からウロコの教え方 判断学習(「おなじ」と「ちがう」)

の記事をご紹介します。

絵を見て字を書く「書字学習」を積み重ね、「🍎」と「りんご」がおなじ意味を持つことが分かっても、

「🍎」と「ぶどう」がちがうということが分かるとは限りません。

コロロではまず、二者の関係を比較し、正か否かを 〇 ✖という記号で答えることから始めます。

ですが、子どもたちの理解力は千差万別。

ねらい通りにクリアしてくれるとは限りません。

今回は、判断学習が基本ステップ通りに進むことができなかったお子さんの事例を取り上げました。

<事例1>

これまで、物の用途や挨拶ことばの質問文などの学習で、語彙力をつけてきたケイ君。

初めて否定の意味を持つ「ちがう」という概念を教えようと取りかかりました。

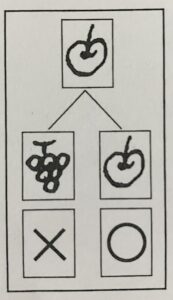

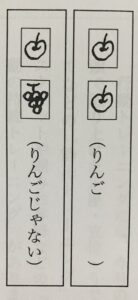

①絵と絵を比較して二者の関係が正(〇)か、否(✖)か判断させる

合っているものに〇カード、ちがうものに✖カードを置くことを伝えました。

②絵の配置を変えて理解度を確認

しかし、ケイ君は先程と同じところにカードを置きました。

何度か繰り返しましたが、求められていることに気が付きそうもありません。

そこで、方法を変えました。

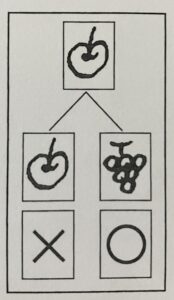

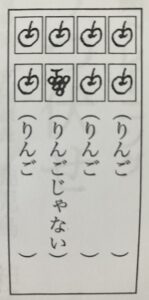

③正しいものの中に、1つだけちがう組を並べてみる

④絵の配置を変えて理解度を確認

ですが、先程と同じところに図カードを置きました。

伝わらなかったかな?と思い、もう一度。

ケイ君は「りんご、ぶどう」「りんご、りんご」と、はっきり読んでいますが、絵が異なる組に✖カードを置くということを求められているとは気が付きません。

✖というカードが否定を表す記号であるということが理解できないのかと思い、ちがうという文字に変えてみましたが、これもピンとこないようでした。

【①~④に対する分析】

・ケイ君は、絵カードを正しく読むことを求められていると思い、二者間の関係性を問われていることに気が付いていない。

・「ちがう」ということばに、否定の意味があることを分かっていない。

そこで新たな方法を試しました。

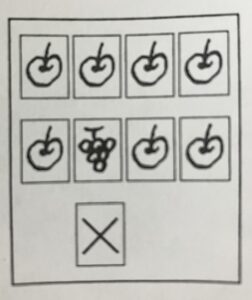

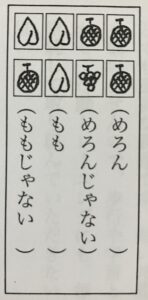

⑤ケイ君が分かりそうなことばに変えて書かせてみる

おなじ絵の時は「りんご」、おなじ絵でない時は「りんごじゃない」と書くように促しました。

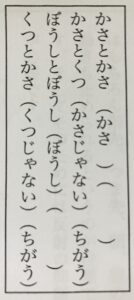

するとどうでしょう!次の配列には、こう書きました。

⑥

求められていることに気が付いた瞬間でした。その後は絵を変えても、判断ができました。

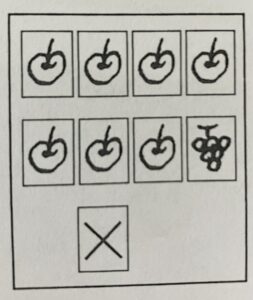

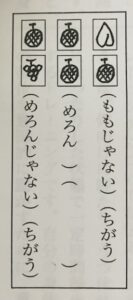

⑦

【⑤~⑦に対する分析】

・ケイ君が分かりそうな「じゃない」という表現を使ったことが良かった。

・2つのカードがおなじ時には絵の名前を書き、ちがう時だけ否定ことばに変換させたことが良かった。

⑧「じゃない」ときは「ちがう」と書くことを教える

⑨記述的な答え方ができるように、絵カードを文字にする

まだ、最初から「ちがう」とは書けず、「じゃない」と書く手続きが必要ですが、否定の理解ができました。

今後の見通しとしては、

・「おなじ」ということばも書き入れられる。

・「じゃない」を書かずに、直接「ちがう」「おなじ」と書き分けられる。

・「かさとかさは(おなじです)」「かさとくつは(ちがいます)」と記述的に表現ができる。

・「おなじ=lはい」「ちがう=いいえ」

等、肯定と否定ことばのパターンを増やしていく。

を考えています。

この記事をご紹介したのは…

集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、

現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。

さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。

コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。

詳しくは、ホームページをご覧ください。

コロロ発達療育センター

コロロ学舎