ことばのステップアップ

会話力の伸ばし方-自発語への対応-の記事をご紹介します。

生活の中で一〜二語文が言えるようになってくると、どんどんことばが増えるお子さんも多く、

親御さんも我が子の成長に喜びを感じるでしょう。

親御さんも我が子の成長に喜びを感じるでしょう。

しかしながら、この時期の対応を一歩間違うと、まったく会話にならない、一方的なおしゃべりだけが増えていくことになりかねません。

現在、ことばのやりとり力を伸ばすために課題に取り組んでいるB君の例をご紹介します。

2年程前に入会した小学4年生のB君。

当時は身近なものの名前はある程度言えて、「おちゃ、ちょうだい」等の要求語であれば二語文で言えており、

簡単な返答も少しできるようになった頃でした。

簡単な返答も少しできるようになった頃でした。

また、好きなDVDのセリフであれば長文でも言えるとのことでした。

B君は初めてコロロに来た日の帰り、お母さんを見た途端、大きな声を出してしまいました。

更に家庭では、兄弟に対し「何を描く?」とたずね、

思った答えが返ってこないと「〇〇がヒマワリと答えてくれない!」とパニックになる、といったことが頻繁にありました。

思った答えが返ってこないと「〇〇がヒマワリと答えてくれない!」とパニックになる、といったことが頻繁にありました。

DVDの長いセリフが言えたり、兄弟に色々な質問ができたり、一見するとことばをよく理解しているようにも見えます。

しかしどれも「一方的でマイペースである」ことが問題です。

また、DVDのセリフも自分の好きな時にしか言えず(相手から求められたときには言えない)、

突然大きな声を出したり、独り言が多かったり、「ことばを使う・止めるのコントロールができていない」ことが大きな問題でした。

突然大きな声を出したり、独り言が多かったり、「ことばを使う・止めるのコントロールができていない」ことが大きな問題でした。

以上のことから、B君のことばの問題を克服するために、次の2つの課題を設定しました。

①マイペースなことばを止める

普通、本人の問いかけや発言には一つ一つ丁寧に答えてあげるという対応が一般的ですが、

それでは一方的な質問が増える一方で、やりとりの力は育ちません。

それでは一方的な質問が増える一方で、やりとりの力は育ちません。

まずB君の場合、マイペースなことばが出やすい「お帰り」の場面から対応していくことにしました。

お帰り時、お母さんと顔を合わせると、マイペースなことばや大声が出てしまうため、

お母さんには玄関を出たところでうしろを向いて待っていてもらい、対面せずにさっとB君を引き渡すようにしました。

お母さんには玄関を出たところでうしろを向いて待っていてもらい、対面せずにさっとB君を引き渡すようにしました。

これはすぐに成功し、他の通所先でも同じように対応してもらいました。

しかしながら、これだけを続けていても良くはなりません(実際、同じ対応をずっと続けていた他のディでは、大声が再発しました)。

マイペースなことばが出るのは脳の活動水準が低い状態、つまり上位脳が働いておらず下位脳が行動を支配している状態のときです。

ですから、上位脳がしっかり働いている状態をキープするように過ごすことが、無意識的なおしゃべりを抑制することにつながります。

B君の場合は、歩行をしているときや姿勢を整えて手作業をしているときなどは独り言も止まりやすかったため、

そのような集中できる時間をできるだけ伸ばすよう取り組みました。

そのような集中できる時間をできるだけ伸ばすよう取り組みました。

②意識的にことばを使わせる

だいたいの平仮名は読めていたB君ですが、正しく書ける文字は少なく、覚えても書き出すまでにかなり時間を要しました。

これでは、「相手のことばを聞いて→判断して↓返答する」ことは難しい状態です。

中略(実際の学習ステップは本紙をご覧ください)

約1年かけて五十音を使った様々な単語や動作文が絵を見て書けるようになりました。

このときに、音声言語へのアプローチとして、書字学習で使用していた絵カードを見て、絵の名前を言う練習も取り入れました。

「出されたものを、出されたときに言う」というのは、意識的な発語の基本です。

ことばのやりとり学習、スタート

今年に入り、まだ文字の出力には時間がかかるものの、書いて答える力がついてきたため、「ことばのやりとり課題」に本格的に取り掛かりました。

B君の「ことばのやりとり」における問題は次の点です。

・「おなまえは」「(名前)」などの返答が、ひと呼吸で一気に早口になりがち

・複数の質問をランダムに出題すると、答えが出るまで時間がかかった(一つ一つは答えがよくわかっているもの)

これらからわかるのは、B君はまだ、ことばが反射的に口をついて出てきている状態であり、

判断が求められた時に脳内でスムーズに情報処理ができていないということです。

判断が求められた時に脳内でスムーズに情報処理ができていないということです。

そのため、これらを改善しながら学習を進めていくために、次のようなステップで取り組みました。

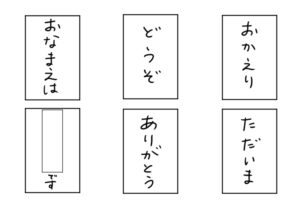

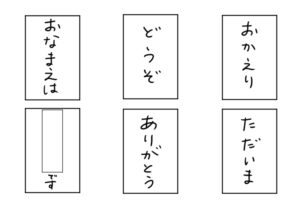

文字のマッチング

視覚的に分かりやすくするために、相手のセリフと自分のセリフを文字カードにして、マッチングするところから始めた。

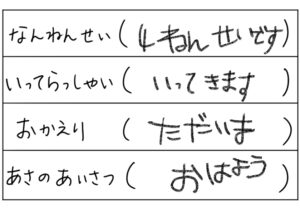

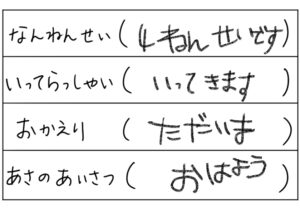

書いて答える

マッチングしたことばについて、次はプリントで書いて答える練習を開始。書いたあとに、同じ内容を音声でも質問し、口頭で答える練習も取り入れた。

口頭やりとり

プリントでできるようになったら、口頭のみでのやりとりを練習した。確実に答えられるものを軸に、一つずつやりとりの種類を増やしていった。

正しくことばが使えるようになるかどうかは支援者次第

現在、B君は自分や家族に関する10〜15種ほどの質問に答え分ける練習をしていて、

特に、似ている質問(例:あなたの名前は?と、お母さんの名前は?など)を、よく聞いて判断することが目標です。

また、学習の時間以外にふいに同じ質問をすると答えられないことがあるため、様々な場面でたずねても、同じように答えられるように練習しています。

特に、似ている質問(例:あなたの名前は?と、お母さんの名前は?など)を、よく聞いて判断することが目標です。

また、学習の時間以外にふいに同じ質問をすると答えられないことがあるため、様々な場面でたずねても、同じように答えられるように練習しています。

しかしながら、成立するやりとりが増えてきたことにより、学校やデイで「お話が上手になってきましたね」と評価される一方、

マイペースな要求ことばが容認されるようになり、再び一方的なおしゃべりが増えてきているようです。

マイペースな要求ことばが容認されるようになり、再び一方的なおしゃべりが増えてきているようです。

家庭でも、お母さんの顔を見ると、「次はどこに行く?」「夕ご飯は何?」などの質問攻めが出始めました。

そこで改めて「意識的に口をとじているトレーニング」を強化しました。

更に、コロロの学習で取り組んでいるやりとり課題を生活の中に取り入れ、本人からの一方的なおしゃべりではなく、お母さんの質問に答えるようにしました。

それにより、「考えて言葉を発する」ことが再びできるようになってきました。

本人の認知力を見誤って、ことばをマイペースに使わせてしまうと、せっかくコントロールできていたことばも、できなくなってしまいます。

ことばによるやりとり力が伸びてきても油断はせず、

支援する側は常に「そのことばが意識的に使われているかどうか」を見極めて、対応することが必要です。

支援する側は常に「そのことばが意識的に使われているかどうか」を見極めて、対応することが必要です。

この記事をご紹介したのは…

1983 年創立。自閉症、広汎性発達障がいなどの診断を受けた子どもや、

集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、

現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。

集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、

現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。

コミュニケーションがとりづらい、問題行動やこだわり・パニックが頻発して家庭療育がままならないなど、

さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。

さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。

幼稚園や学校に通いながら、ほかの療法とも併せてプログラムを実践することができます。

コロロメソッドとは

コロロでは「子どもの持っている力を最大限に伸ばし、社会の中で生きる力をつけていくこと」を目指して幼児から成人までの療育を行っています。

コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。

コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。

詳しくは、ホームページをご覧ください。

コロロ発達療育センター

コロロ学舎