発達プログラム163号 ソーシャルスキルアップのための学習支援 より

こんなときどうする?①伝える人が二人いる時の伝言・報告が難しい子への学習指導 の記事をご紹介します。

支援級に通う小学2年生のV君、「「お茶下さい』と〇〇先生に言ってきて」等、シンプルな伝言ができるお子さんです。

そんな彼との学習中、使いたいハサミが手元になかったので、「H先生にハサミを借りてきてください」とV君にお願いしました。

すると…

すると…

非常に惜しいのですが、

①のように大人が言ったセリフの中の一部を切り抜くように言ってしまう(自他の言葉の使い分けが難しい)、

④では用件を伝え、その結果を報告する、二方向の報告ができていない点へのアプローチが必要です。

①のように大人が言ったセリフの中の一部を切り抜くように言ってしまう(自他の言葉の使い分けが難しい)、

④では用件を伝え、その結果を報告する、二方向の報告ができていない点へのアプローチが必要です。

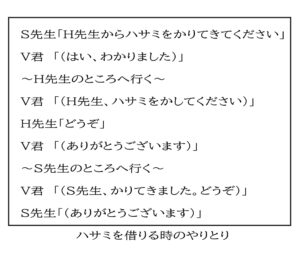

そこで、V君と次のような学習に取り組みました。

一連のやりとりの型を覚える

報告・伝言は口頭のやりとりですが、まずは文字を使って教えます。

それによって、視覚的に相手の言葉か自分の言葉か区別がつきやすくなり、長いやりとりも兄憶に残りやすくなるのです。

V君にも(1)~(3)のステップで教えていきました。

(1)V君のセリフ部分を穴埋めにしたプリント(下記)を使い、セリフのカードマッチングと書き出しを行う。

※話しかける相手への呼びかけ「H先生、〇〇~」を入れ、注意喚起できるパターンにしています。

(2)プリントを見ながら、スタッフとV君でお互いのセリフを声に出して読み合わせる(大人のセリフを最後まで聞いてから自分のセリフが言えるよう、フライング気味の時は、大人が話している間は唇を軽く押さえ、コントロールすることも必要です)。

(3)練習場面を設定し、プリントを見ずにやりとり練習を日常的に行う。

こうして日常の中でできるようになったら、人や借りる物を変えて、応用練習をし、汎用性を高めることで、使えるやりとりになっていきます。

しかし、報告・伝言ではやりとりを覚えるだけでなく、伝える時の”マナー”も重要です。

「相手の話を最後まで聞いてから答える」「顔を見て話す・聞く」「その場に適した声の大きさで話す」等…

相手がやりとりをして気持ち良いと思う”会話のマナー”も合わせて練習する必要があります。

相手がやりとりをして気持ち良いと思う”会話のマナー”も合わせて練習する必要があります。

V君には「適した声の大きさ」の練習を合わせて行いました。

会話のマナーのひとつ「その場に適した声の大きさ」のために

大(皆の前で発表する時の大きさ)・中(日常会話の大きさ)・小(内緒話の時の大きさ)の三段階の大きさの模倣ができたら、

大中小カードを用意し、それを見てコントロールできるよう、次のように練習しました。大きい字は大きな声となるように字のサイズは変えています。

大中小カードを用意し、それを見てコントロールできるよう、次のように練習しました。大きい字は大きな声となるように字のサイズは変えています。

①このカードを一枚ずつ提示しながら、「大はこのくらい」「中はこのくらい」…と大人が言った後、同じ声の大きさでV君に復唱してもらう。

②ランダムに提示されるカードを見て、それにあった声量で「~はこのくらい」と答える。

③「おはようございます」というセリフを提示されたカードの声量で言い分ける。

④カードなしで、「小の声で読んで」と言われて文を読む。

ここまで取り組んだ後、「〇〇終わるまで、小の声で話してね」という指示で、声のコントロールができるようになってきました。

声のコントロール練習と平行して、どんな時にどんな声の大きさが適しているかについても合わせて教えるようにしました。

やはり机上での課題と同時に実際場面で練習に取り組むと成果が上がりやすいので、こちらも文字から教えています。

これは「顔を見て話す」でも同様です。

「先生と話すとき、どこを見ますか?」「目」ということを机上で教え、意識づけさせてから実際に練習します。

ただし、お子さんによっては「目」ではなく、「鼻」「おでこ」と他の場所を教えた方が伝わりやすいこともあるので、それは子どもに合わせて変えるように気を付けています。

報告や伝言は、家庭・学校、成人してからは勤務先や通所先と、日常生活上ごく当たり前のやりとり、コミュニケーションです。

丁寧な言葉でのやりとりを覚えつつ、相手が気持ち良いと感じる会話のマナーは立派なソーシャルスキルです。

いつもしてくれているお手伝い、当然やってくれることを改めて報告する、頼まなくても大丈夫な事でも、あえて伝言を頼む等、意識的に練習する場面を増やし、

V君が色々な場面で気持ちの良い報告・伝言ができることを目指したいと思います。

V君が色々な場面で気持ちの良い報告・伝言ができることを目指したいと思います。

この記事をご紹介したのは…

1983 年創立。自閉症、広汎性発達障がいなどの診断を受けた子どもや、

集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、

現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。

集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、

現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。

コミュニケーションがとりづらい、問題行動やこだわり・パニックが頻発して家庭療育がままならないなど、

さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。

さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。

幼稚園や学校に通いながら、ほかの療法とも併せてプログラムを実践することができます。

コロロメソッドとは

コロロでは「子どもの持っている力を最大限に伸ばし、社会の中で生きる力をつけていくこと」を目指して幼児から成人までの療育を行っています。

コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。

コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。

詳しくは、ホームページをご覧ください。

コロロ発達療育センター

コロロ学舎