発達プログラム No.85 「行動トレーニングの方法と評価尺度」より

はい、お答えします。の記事をご紹介します。

Q

人から触れられることに少し過敏なところがあります。単語での簡単なやりとりはできます。

食事はほとんど問題なく、ひとりで何でも食べることができます。

ですが、飴を口に入れると噛まずにはいられません。

「噛まないで。」などという私の言葉は全く届かず、飴がガリガリと砕ける音だけが返ってきます。

飴を噛まずに口においておけるようにするには、どのような指導法があるのか教えて下さい。

また、飴なら良いのですが、錠剤の薬までも噛んでしまいます。

できれば、錠剤をそのまま飲めるようにしたいのですが、良い方法はありますか?

A

口を大きく開けて泣いている子どもに、飴をあげて、少しでも長い時間口を閉じさせたいのに、

ガリガリと噛んですぐに無くなってしまい、口をまた大きく開けて泣き出してしまう。確かに良くあるケースですね。

これは舌の反射のうちの一つと考えられるでしょう。

舌に触ったものをそのままにしておけずに、反射が起こり、舌と口が動いて噛んでしまうのです。

偏食に代表される口の中の反射は、手の反射とは違い、直接見えにくく、

こちらが手が出せないところのものなので、非常に指導しにくいものであると思います。

それだけに、どのようなところが原因なのか、それをふまえてどうステップを踏めば良いのかを考えて指導していくことが大事だと思います。

さて、ご相談のケースで、できていないのは、「舐める」ということです。

正常発達でもできるようになるのは二歳以上と言われています。

この場合、「指しゃぶりで指は舐めているのですが・・・」というのは、舐めることができていることにはなりません。

あくまで、意図的に行動を取れることです。

指しゃぶりは口と手が未分化である一つの表れです。

まだロと手の機能分化が完全ではない二歳以下の幼児が、「舐める」ことができないのは、当然と言えますね。

このケースではもちろん、あらゆる口の反射を抑えていくうえで、手は手、口はロとして機能を独立させていくことは絶対に必要なことです。

さて、ご相談のケースでは、①口と手の機能分化、②舌の反射の抑制、③舌の機能独立促進、の3ステップが必要だと思います。

お子さんは食べることにはそれほど問題はないようですので、①口と手の機能分化はある程度進んでいると思います。

しかし、食事以外の場面で、手が動いていると口も動いていると言うことは無いでしょうか。

もしあるならば、まだ機能分化は完全ではないと言えます。

手が動いている時、不必要な口は閉じて止まっていること、あるいはその逆。ちゃんとできているでしょうか?

②舌の反射の抑制ですが、なんでも食べられるということなので、これも食感に左右されて食べなくなるような反射現象は抑制されているのだと思います。

しかしここでもう一度あらゆる舌触りに対して反射が抑えられているかをみてみましょう。

しかしここでもう一度あらゆる舌触りに対して反射が抑えられているかをみてみましょう。

グラタンのような柔らかいもの、スプーンのような固いもの、歯ブラシのようなザラザラのものはどうでしょう。

食事はそれほど問題が無くても、接触に対する反射がのこっていることは少なくありません。

そういうケースでは見えにくいだけで、口の中で舌が微妙に反射を起こしていることが多いものです。

歯ブラシを舌に当てたりこすってみたりして、反射が起きないか見てみるのも良いでしょう。

ほかに、刺激になるものがあっても、口を閉じて保持できるかやってみましょう。

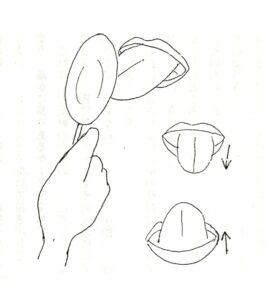

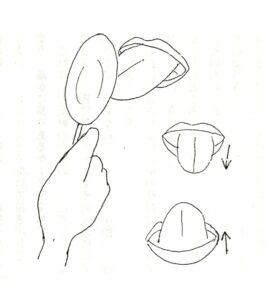

ペロペロキャンディーを口に入れて噛まないでいる練習です。

その時、初めは大人がキャンディーの棒を持っています。

意識レベルを高く保って、まずは噛まないで口に入れる・出すの動きから、そのまま十秒、二十秒・・と長くしていきましょう。

反射がある程度抑えられてきたら、舌の使い方をいろいろなかたちで教えていきます。

ここでは「舐める」ことを教えます。その前に舌を前後、上下、左右に動かせるでしょうか?

舌を前に突き出すことができないお子さんは意外に多いのではないでしょうか。

舌を出してお母さんの持っているアイスクリームとかペロペロキャンディーを舐める練習からです。

口に入ってからでは、初めのうちは指導しにくいし、反射が起きやすいので、大人の監督のもとに、舐めるという感覚と舌の使い方を獲得させます。

当然、舌が前に出ないとできません。

また、舌に小さなチョコをのせて、保持できるでしょうか?舌先まで機能分化が進んでいればできるはずです。

ペロペロキャンディーでできるようになったら、いよいよ普通の飴玉や柔らかいキャラメルなどでもできるようにトレーニングしてみましょう。

簡単なやりとりのできるお子さんの場合は、「舐める」ということばを学習から教えていくことも概念と生活を結び力にしていく上で必要だと思います。

薬は粒の小さな物から始めることです。

これまでのトレーニングをこなしていれば、どうしても噛んでしまうということは無くなるはずです。

そこからスモールステップで徐々に大きな錠剤にしていけば良いのです。

この記事をご紹介したのは…

この記事をご紹介したのは…

1983 年創立。自閉症、広汎性発達障がいなどの診断を受けた子どもや、

集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、

現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。

集団に適応できないなどの問題を抱える子どものための指導方法を研究・実践する療育機関で、

現在各地の教室で多くの子どもが療育を受けています。

コミュニケーションがとりづらい、問題行動やこだわり・パニックが頻発して家庭療育がままならないなど、

さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。

さまざまな問題に対し、独自の療育システム(コロロメソッド)による具体的な対応法・療育方法を提示し、家庭療育プログラムを組みます。

幼稚園や学校に通いながら、ほかの療法とも併せてプログラムを実践することができます。

コロロメソッドとは

コロロでは「子どもの持っている力を最大限に伸ばし、社会の中で生きる力をつけていくこと」を目指して幼児から成人までの療育を行っています。

コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。

コロロメソッドとは、40年に渡る療育の実践の中で得た知見から体系づけられた「ことばが増える・伝わる・問題行動が減る」療育プログラムです。

詳しくは、ホームページをご覧ください。

コロロ発達療育センター

コロロ学舎